- 日本歯周病学会認定医による歯周病治療

- 歯周病とは

- 歯周病治療のメニュー

- 歯周病の症状段階別の特徴

- 歯周病をしっかり改善できていないとインプラントが没落する可能性が高いため要注意

- 歯周病治療の症例

- 歯周病組織再生療法の症例

日本歯周病学会認定医による歯周病治療

日本歯周病学会認定医とは?

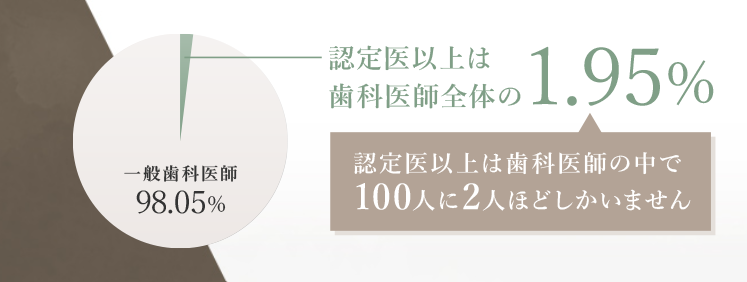

日本歯周病学会とは、歯周病の克服を通じて、できるだけ多くの自分の歯を残すことを目標に、1957年に設立された学術団体です。2025年3月31日現在、会員数は12,977名にのぼります。そして認定医は学会で定める規定をクリアした会員にのみ認定される制度です。認定医資格を取得するには日本歯周病学会が認めた研修施設に3年以上所属し、高度な歯周病治療の知識と技術を有している歯科医師が認定医試験に合格する必要があります。資格取得のためには、症例報告書の提出や、日本歯周病学会学術大会における教育講演の受講なども必須です。

また、認定医を取得したあとも5年おきに更新しなくてはならない為、更なる歯周病への知識や臨床をこなす必要があります。

このように非常に狭き門の為、認定医資格は歯科医師全体の1.95%しかおりません。歯周病でお悩みの方、より専門的な診断をしてほしい方は当院へお気軽にご相談ください。

可能な限り、歯を抜かずに残すための治療をご提案いたします

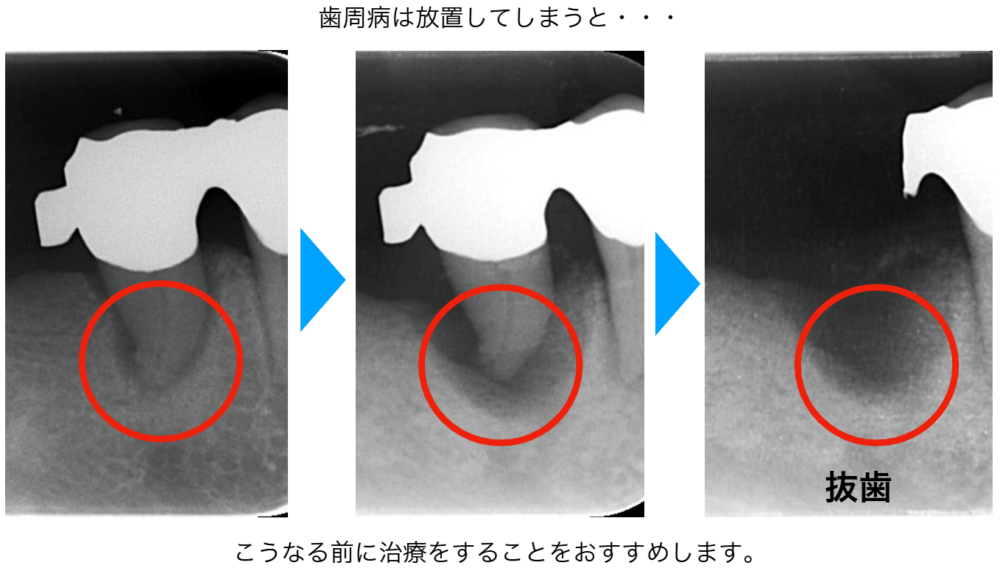

南行徳駅前歯科SWAN DENTAL CLINICには日本歯周病学会認定医が在籍しております。豊富な経験と深い知識、高い技術を持った歯科医師によって、患者様一人ひとりのお口の状態を正確に診断し、お口の健康を長く維持できるよう適切なケアと治療を行います。歯周病が進行すると、「抜歯が必要です」と診断されるケースがあります。しかし、精密な診査・診断のもとであれば、必ずしも抜歯を選択する必要がない場合もございます。歯周外科手術や歯周再生療法といった高度な治療により、歯を残せる可能性も十分にあります。当院では、歯周病治療に関する豊富な知識と実績を持つ「日本歯周病学会認定医」の院長が、患者様一人ひとりの状態に応じた最適な治療をご提供しております。

南行徳駅前歯科SWAN DENTAL CLINICには日本歯周病学会認定医が在籍しております。豊富な経験と深い知識、高い技術を持った歯科医師によって、患者様一人ひとりのお口の状態を正確に診断し、お口の健康を長く維持できるよう適切なケアと治療を行います。歯周病が進行すると、「抜歯が必要です」と診断されるケースがあります。しかし、精密な診査・診断のもとであれば、必ずしも抜歯を選択する必要がない場合もございます。歯周外科手術や歯周再生療法といった高度な治療により、歯を残せる可能性も十分にあります。当院では、歯周病治療に関する豊富な知識と実績を持つ「日本歯周病学会認定医」の院長が、患者様一人ひとりの状態に応じた最適な治療をご提供しております。

「できるだけ歯を残したい」「抜歯と言われたけれど、他に方法はないか相談したい」とお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。丁寧にご説明し、納得いただける治療方針をご提案いたします。

セカンドオピニオン対応

当院では、患者様が抱えていらっしゃる疑問やご不安に対し、一つひとつ丁寧にご説明させていただきます。初回のカウンセリングの後は、歯科用CTをはじめとする精密検査を行い、詳細なデータをもとに、患者様お一人おひとりに最適な治療計画をご提案いたします。「他院で抜歯と診断されたが、他の選択肢も検討したい」といったご要望にも、セカンドオピニオンとして対応しております。まずはお気軽にご相談ください。

歯周病とは

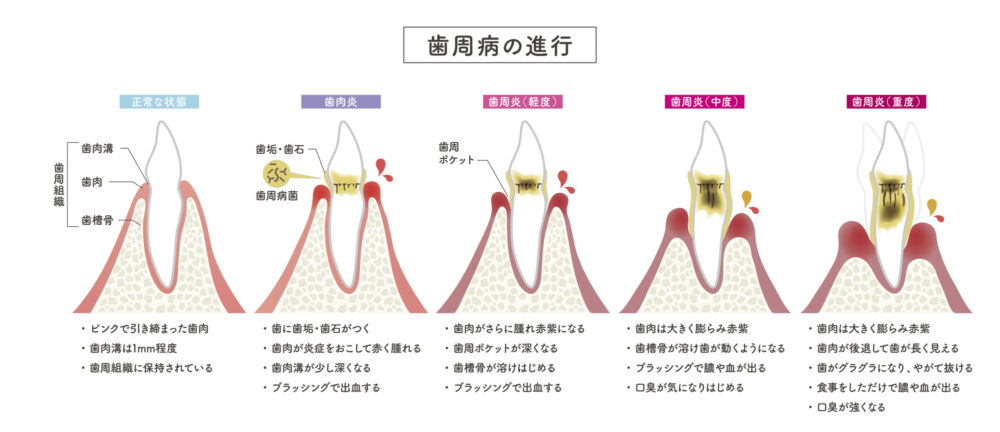

歯周病とは、歯周病菌によって歯茎の腫れや出血を引き起こし、徐々に内部にも進行し、やがて歯を支える歯槽骨を溶かしていく病気です。歯周病は初期症状が乏しく、自分ではなかなか気付くことができません。歯科医院の定期検診に通っていないと発見が遅れてしまい、自覚症状に気付いた時にはかなり進行してしまっているケースが多いです。歯周病は日本人が歯を失う原因の1位です。歯周病は高齢の方がかかるイメージを持っている方が多いですが、日本人の成人の8割は歯周病また歯周病予備軍といわれています。歯周病の進行を防ぐためには、歯周病菌が潜む歯垢や歯石を徹底的に取り除く必要があります。歯の磨き忘れや正しい歯磨きができていないと歯垢が溜まり、歯垢は2日で歯石に変わってしまいます。歯石は歯磨きでは取り除くことができないため、歯科医院での適切な処置が必要です。歯周病を予防し、口腔内の健康を長く維持するためには日々の正しい歯磨きと定期的な歯科医院でのメンテナンスが大切です。歯茎の腫れや赤み、出血、口臭など気になる症状がありましたら、早めにご相談ください。

歯周病治療のメニュー

歯磨き指導

歯周病を防ぐためには、毎日の正しい歯磨きで歯垢を徹底的に除去することが大切です。歯垢には1mgに1億個以上の細菌が存在し、その中の細菌が歯周病を引き起こします。歯垢は歯磨きで取り除くことができますが、磨き残した歯垢が歯石に変わってしまうと歯磨きでは取り除くことができなくなってしまうため、毎日の歯磨きで歯垢を残さないことが重要です。歯並びや歯磨きの癖は人によって異なるため、一人ひとりに合った正しい歯磨き方法を分かりやすく丁寧にレクチャーいたします。

歯周病を防ぐためには、毎日の正しい歯磨きで歯垢を徹底的に除去することが大切です。歯垢には1mgに1億個以上の細菌が存在し、その中の細菌が歯周病を引き起こします。歯垢は歯磨きで取り除くことができますが、磨き残した歯垢が歯石に変わってしまうと歯磨きでは取り除くことができなくなってしまうため、毎日の歯磨きで歯垢を残さないことが重要です。歯並びや歯磨きの癖は人によって異なるため、一人ひとりに合った正しい歯磨き方法を分かりやすく丁寧にレクチャーいたします。

SRP(スケーリング&ルートプレーニング)

歯磨きで取り除くことができない歯垢や歯石を専用の器具を用いて徹底的に取り除きます。歯茎から上の歯垢や歯石はスケーリングで除去し、歯茎の下の歯周ポケットに入り込んでしまった歯垢や歯石はルートプレーニングで除去します。SRPを行うことで、歯の表面が滑らかになるため汚れの再付着も防ぐことができます。

歯磨きで取り除くことができない歯垢や歯石を専用の器具を用いて徹底的に取り除きます。歯茎から上の歯垢や歯石はスケーリングで除去し、歯茎の下の歯周ポケットに入り込んでしまった歯垢や歯石はルートプレーニングで除去します。SRPを行うことで、歯の表面が滑らかになるため汚れの再付着も防ぐことができます。

フラップ手術

SRPを行っても改善が見られない重度の歯周病の場合には、フラップ手術という外科手術を行います。歯肉を切開し、歯周ポケットの奥深くに付着した汚れや歯石を隅々まで取り除きます。歯周ポケット内の汚れを除去することで、歯肉と歯根面の再付着を促し、歯周ポケットを浅くする効果も期待できます。

SRPを行っても改善が見られない重度の歯周病の場合には、フラップ手術という外科手術を行います。歯肉を切開し、歯周ポケットの奥深くに付着した汚れや歯石を隅々まで取り除きます。歯周ポケット内の汚れを除去することで、歯肉と歯根面の再付着を促し、歯周ポケットを浅くする効果も期待できます。

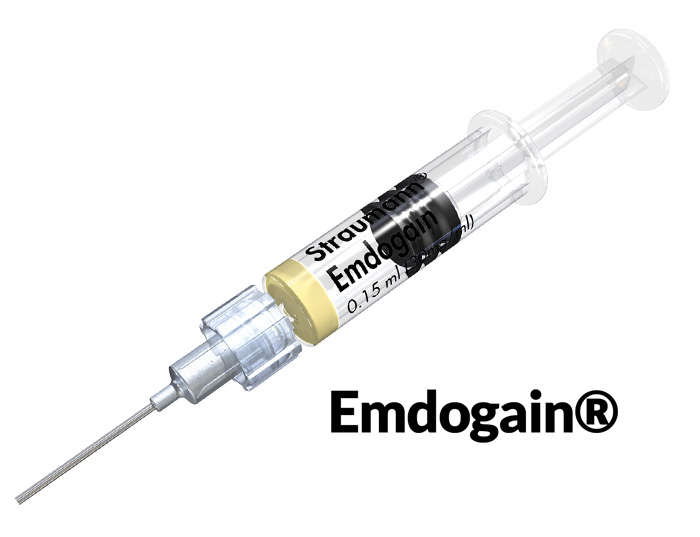

歯周再生療法

骨補填材やリグロスという専用の薬剤を用いて、歯周病によって破壊された歯周組織の再生を促す治療です。歯周組織再生療法によって歯周病の進行を防ぎ、歯の機能と見た目を補います。

骨補填材やリグロスという専用の薬剤を用いて、歯周病によって破壊された歯周組織の再生を促す治療です。歯周組織再生療法によって歯周病の進行を防ぎ、歯の機能と見た目を補います。

歯周病の症状段階別の特徴

歯肉炎(歯周ポケットの深さ 1〜2mm)

歯周病菌によって歯茎にのみ炎症が起きている状態です。痛みなどの自覚症状はほとんどありませんが、歯磨きや硬いものを噛んだ時に歯茎から出血することがあります。歯肉炎は正しい歯磨きやクリーニングなどで改善できます。

軽度歯周炎(歯周ポケットの深さ3〜4mm)

歯周病菌による炎症が歯茎の内側にも進行し、歯を支えている歯槽骨にも影響が出始めた状態です。歯周ポケット内に汚れや歯石が蓄積されるようになります。歯茎の腫れや出血、歯がうずく、冷たいものがしみるなどの症状がありますが、自覚症状が乏しいため注意が必要です。

中等度歯周炎(歯周ポケットの深さ 5〜7mm)

進行した歯周病によって歯を支えている歯槽骨の1/3〜1/2ほど破壊された状態です。歯茎の腫れや出血、冷たいものがしみる、歯茎から膿が出る、歯のぐらつき、強い口臭など自覚症状が出てきます。症状に気付き、この段階で歯科を受診する方が多いです。

重度歯周炎(歯周ポケットの深さ 7mm以上)

歯周病が進行し、歯を支えている歯槽骨の2/3以上が溶けて、歯根が露出した状態です。歯茎からの出血や膿、口臭がひどくなり、食事ができないほど歯がぐらつくようになります。そのまま放置していると、歯が自然に抜け落ちてしまうこともあります。また、全身にもさまざまな悪影響を及ぼすおそれがあります。

歯周病をしっかり改善できていないと

インプラントが没落する可能性が高いため要注意

歯周病はとても再発しやすいため、毎日の正しいケアと定期的な歯科医院での適切なメンテナンスを行う必要があります。特にインプラント治療を行っている方は、歯周病をしっかり予防しなければいけません。インプラントは人工歯なのでむし歯にはなりませんが、歯槽骨に埋入するため歯周病には感染してしまいます。そして、歯周病菌によってインプラント周辺が炎症を起こすことをインプラント周囲炎といいます。インプラントは通常の歯よりも歯周病菌に感染しやすく、進行スピードも速いです。インプラント周囲炎になってしまうと歯槽骨が溶けてインプラントが自然に抜け落ちてしまうおそれがあります。インプラント周囲炎などのトラブルを防ぐためには、歯科医院で定期的に歯周病予防のメンテナンスを行い、口腔内を清潔に保つことが大切です。また、歯周病によって破壊された歯周組織は適切な時期に歯周組織再生療法を行うことで再生が可能です。歯周組織再生療法には歯科医師の高い技術と、術後の丁寧な管理が必要なためすべての歯科医院でできるわけではありません。適応症例も限られていますので、まずはご相談ください。

歯周病はとても再発しやすいため、毎日の正しいケアと定期的な歯科医院での適切なメンテナンスを行う必要があります。特にインプラント治療を行っている方は、歯周病をしっかり予防しなければいけません。インプラントは人工歯なのでむし歯にはなりませんが、歯槽骨に埋入するため歯周病には感染してしまいます。そして、歯周病菌によってインプラント周辺が炎症を起こすことをインプラント周囲炎といいます。インプラントは通常の歯よりも歯周病菌に感染しやすく、進行スピードも速いです。インプラント周囲炎になってしまうと歯槽骨が溶けてインプラントが自然に抜け落ちてしまうおそれがあります。インプラント周囲炎などのトラブルを防ぐためには、歯科医院で定期的に歯周病予防のメンテナンスを行い、口腔内を清潔に保つことが大切です。また、歯周病によって破壊された歯周組織は適切な時期に歯周組織再生療法を行うことで再生が可能です。歯周組織再生療法には歯科医師の高い技術と、術後の丁寧な管理が必要なためすべての歯科医院でできるわけではありません。適応症例も限られていますので、まずはご相談ください。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 患者様データ | 20代 女性 |

| 来院時の主訴 | 「歯茎から自然に出血する。」 |

| 医院の診断 | 歯肉炎 |

| 通院期間 |

1か月 |

| 来院回数 | 4回 |

| 治療費 | 総額:保険適用診療 【内訳】 歯周病検査・歯磨きや生活習慣指導・歯石取りクリーニング |

| リスクと副作用 | メインテナンスが必要、正しい歯磨き習慣が必要不可欠 |

| ここがこだわりのポイント!☝ | 歯周病の原因は様々ですが、メインの原因は細菌感染です。こちらは歯周病初期の歯肉炎の状態で来院された患者様です。日々の歯磨き習慣を見直していただき、正しいブラッシング法を身につけたことで健康な歯肉を取り戻しました!治療結果は患者様の努力の賜物です! |

症例2

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 患者様データ | 60代 男性 |

| 来院時の主訴 | 「歯石が溜まりやすい。歯磨きすると出血するのも治したい。」 |

| 医院の診断 | 歯周病 |

| 通院期間 |

3か月 |

| 来院回数 | 6回 |

| 治療費 | 総額:保険適用診療 【内訳】 歯周病検査・歯磨きや生活習慣指導・歯石取りクリーニング |

| リスクと副作用 | メインテナンスが必要、正しい歯磨き習慣が必要不可欠 |

| ここがこだわりのポイント!☝ | 歯周病の原因は様々ですが、メインの原因は細菌感染です。こちらは中等度の歯周病で来院された患者様です。日々の歯磨き習慣を見直していただき、正しいブラッシング法を身につけたことで健康な歯肉を取り戻しました!こちらの治療結果も患者様の努力の賜物です! |

症例3

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 患者様データ | 40代 男性 |

| 来院時の主訴 | 「前歯を歯磨きすると痛いし、出血する。」 |

| 医院の診断 | 右上中切歯根尖性歯周炎、歯周病 |

| 通院期間 |

6か月 |

| 来院回数 | 10回 |

| 治療費 | 総額:歯周病治療に関しては保険適用診療。その他:370,000円(税抜) 【内訳】 歯周病治療(歯周病検査・歯磨きや生活習慣指導・歯石取りクリーニング) その他、精密根管治療 70,000円、ファイバーポストコア 20,000円、セラミック治療 140,000円×2 |

| リスクと副作用 | メインテナンスが必要、正しい歯磨き習慣が必要不可欠 |

| ここがこだわりのポイント!☝ | こちらは中等度の歯周病と虫歯を併発されていた患者様です。日々の歯磨き習慣を見直していただき、正しいブラッシング法を身につけたことで健康な歯肉を取り戻しました!短期間での治療を希望されていたので審美的な歯肉ラインの獲得はできませんでしたが、健康的な歯肉を獲得できました。 |

歯周組織再生療法の症例

症例1

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 患者様データ | 56歳 女性 |

| 来院時の主訴 | 「左下の歯茎が下がっていると思っていたら今度は腫れてきた。前医では抜歯と言われた。」 |

| 医院の診断 | 左下第一大臼歯:慢性根尖性歯周炎と重度歯周病の併発、歯肉退縮 左下第二小臼歯・第二大臼歯・第三大臼歯:う蝕 |

| 通院期間 |

1年3か月 |

| 来院回数 | 15回 |

| 治療費 | 総額:650,000円(税抜) 歯周基本治療は保険適用診療 【内訳】 《保険適用診療》 歯周病検査・歯磨きや生活習慣指導・歯石取りクリーニング・第三大臼歯のCR充填 《自費診療》 第一大臼歯:精密根管治療 80,000円、歯根端切除術 100,000円、ファイバーポストコア 20,000円、歯周組織再生療法(歯肉結合組織移植併用) 170,000円、セラミック治療 120,000円 第二小臼歯・第二大臼歯:セラミック治療 80,000円×2 |

| リスクと副作用 | 定期的なメインテナンスが必要、破折リスク、正しい歯磨き習慣が必要不可欠 |

| ここがこだわりのポイント!☝ | 患者様の歯を抜きたくない、という願望に応える為、様々な技術を集結させています。患者様に頑張っていただいた結果、歯周病と合わせて歯茎下がりも改善することができ、治療後に気兼ねなく歯磨きが行えるようになりました。 |

症例2

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 患者様データ | 67歳 女性 |

| 来院時の主訴 | 「歯周病を治して一生自分の歯で食事を摂りたい。」 |

| 医院の診断 | 重度歯周病とう蝕 |

| 通院期間 |

1年6ヶ月 |

| 来院回数 | 10回 |

| 治療費 | 総額:480,000円(税抜) 歯周基本治療は保険適用診療 【内訳】 《保険適用診療》 歯周病検査・歯磨きや生活習慣指導・歯石取りクリーニング 《自費診療》 歯周組織再生療法240,000円(費用は範囲によって異なります。)、セラミック治療120,000円×2 |

| リスクと副作用 | メインテナンスが必要、正しい歯磨き習慣が必要不可欠 |

| ここがこだわりのポイント!☝ | 重度の歯周病の治療には長い治療期間がかかります。重症になるまでに時間がかかっている分、治るのにも時間がかかるからです。この症例の場合、患者様に頑張っていただいた結果、歯周ポケットが8mm→2mmに改善し、健康な歯周組織(骨・歯肉)を獲得することができました。 一生涯自分の歯で食事ができるよう、引き続きサポートを続けさせて頂きます!本当によく頑張って下さいました。お疲れ様でした! |

症例3

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 患者様データ | 40代 女性 |

| 来院時の主訴 | 「歯がグラグラする。」 |

| 医院の診断 | 重度の歯周病、夜間歯ぎしり習慣 |

| 通院期間 |

1年 |

| 来院回数 | 8回 |

| 治療費 | 総額:220,000円(税抜) 【内訳】 歯周組織再生療法220,000円(費用は範囲によって異なります。) |

| リスクと副作用 | メインテナンスが必要、正しい歯磨き習慣が必要不可欠 |

| ここがこだわりのポイント!☝ | 痛みや手術時間が最小限となるよう、マイクロスコープを使用して小さい傷口の術式でオペを行なっています。 |